ROMA – Guida di viaggio per l’opera, la musica classica e la cultura

Destinazioni principaliRoma: Una guida per gli appassionati di musica

Visita le destinazioni della musica classica e dell’arte lirica con un riferimento storico. Impara idee entusiasmanti e informazioni di base.

0

GOOGLE MAPS - QUADRO GENERALE DELLE DESTINAZIONI

Qui puoi trovare le posizioni di tutte le destinazioni descritte su Google Maps.

0

1

VITE E OPERE DI ARTISTI A ROMA

Molti artisti erano a Roma. Per esempio, Mozart fece una famosa visita alla Cappella Sistina e Liszt divenne un Abbé.

1

2

SALE DA CONCERTO E SALE D-OPERA

A Roma hanno avuto luogo le turbolente prime rappresentazioni della “Tosca” di Puccini e del “Barbiere” di Rossini. E i tre tenori hanno cantato qui il loro concerto famoso in tutto il mondo.

2

3

CHIESE

Dove Handel suonò l’organo, dove Cavaradossi incontrò la sua Tosca, e dove Mozart “rubò il Miserere”

3

4

PALAZZI

Quattro splendidi palazzi.

4

5

CASE E APPARTAMENTI DOVE VIVONO GLI ARTISTI

Tra gli altri: Villa Medici, sede dei vincitori del Prix de Rome.

5

6

HOTEL E RISTORANTI

Dove Liszt incontrò Wagner e dove visse Mascagni

6

7

OPERE RELATIVE AL ROM

I “Jeux d’eau” di Liszt e la “Tosca” di Puccini.

7

MAPPA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE DI ROMA

Zoom per destinazioni di viaggio a Roma:

VITA E LAVORO DI ARTISTI IN ROM

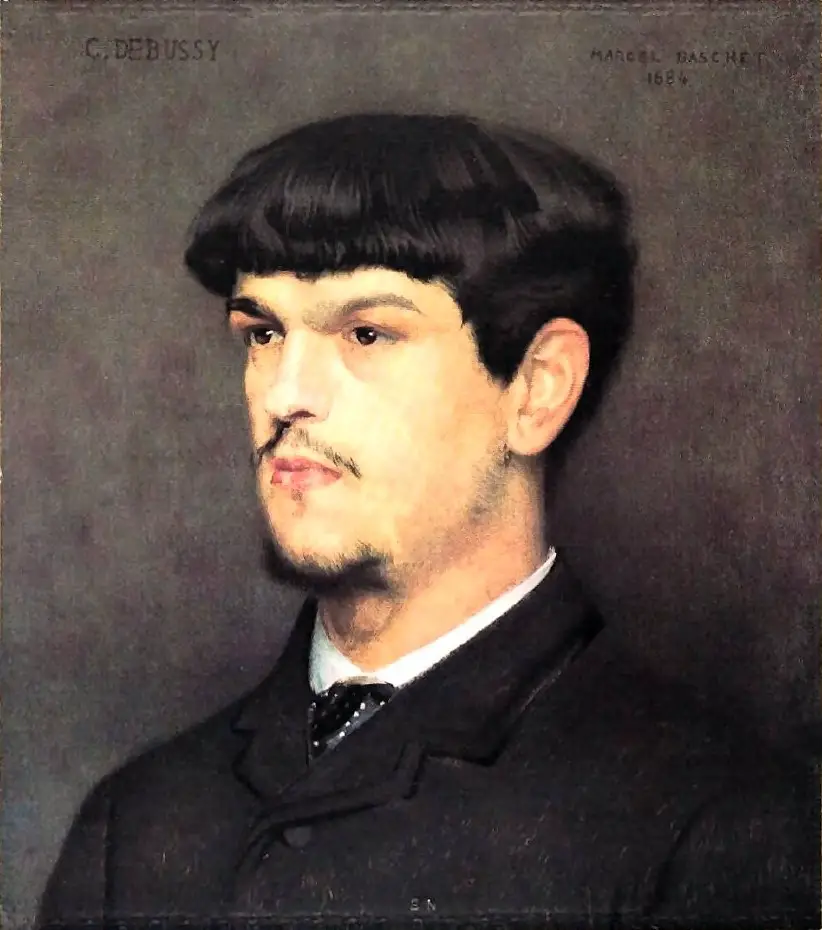

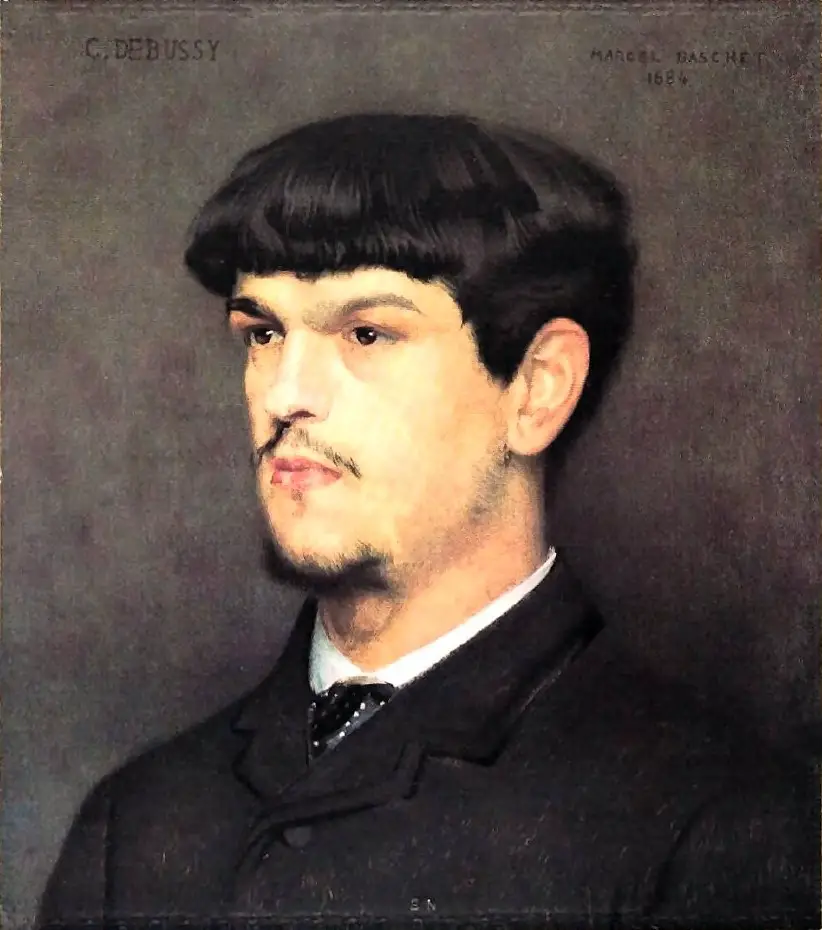

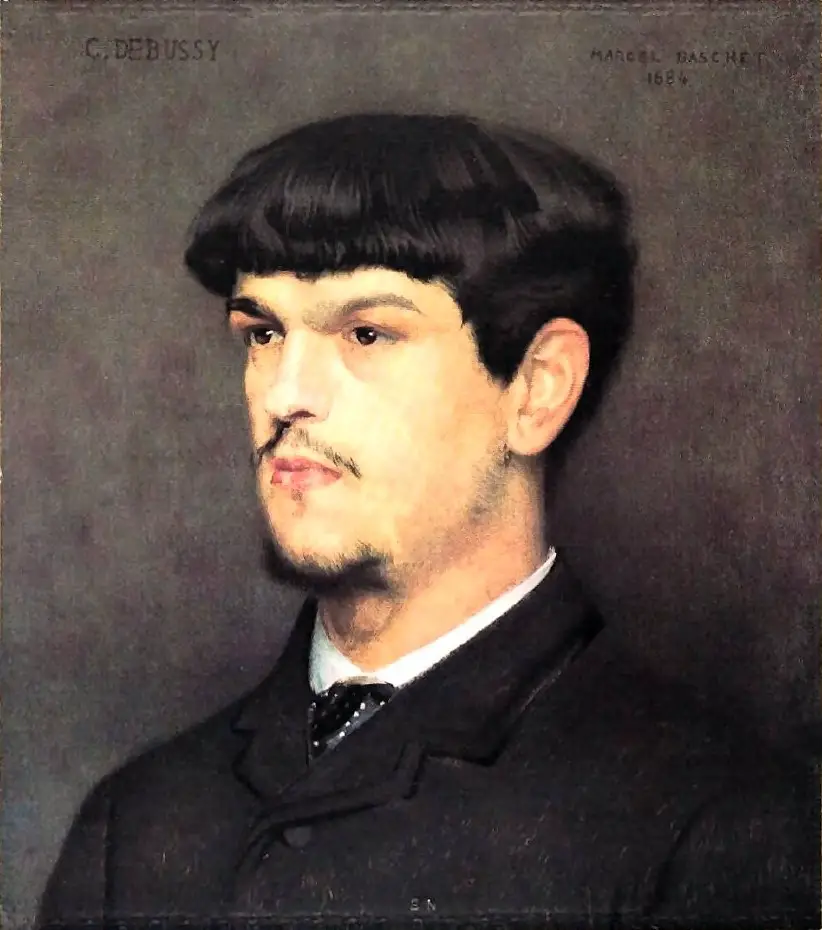

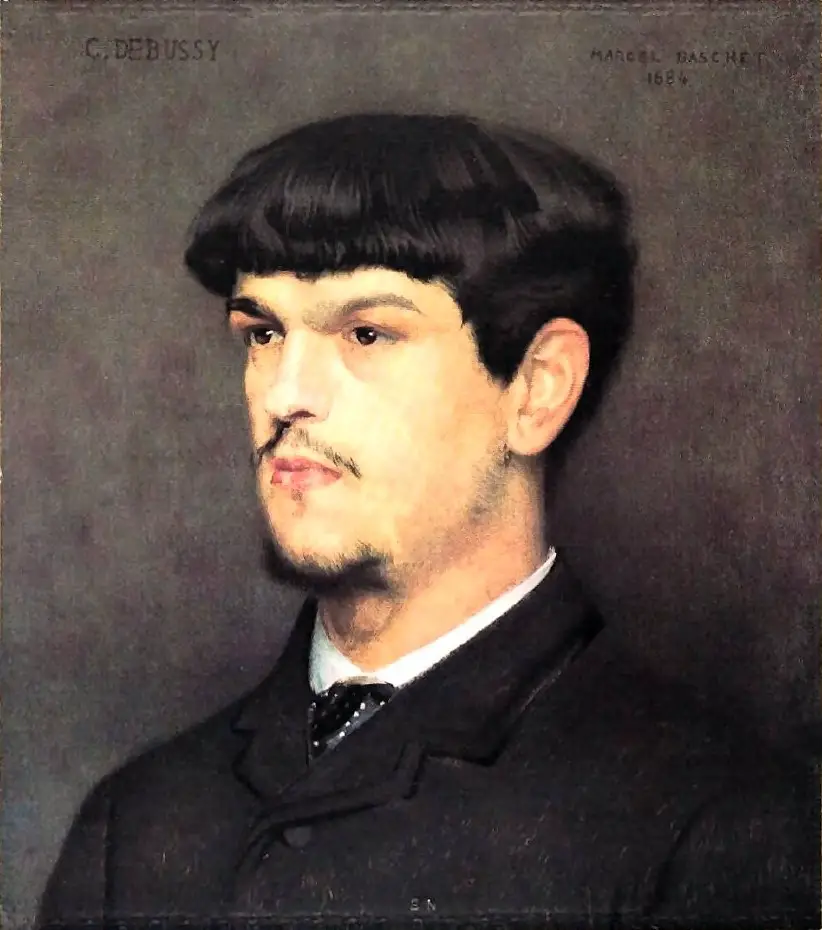

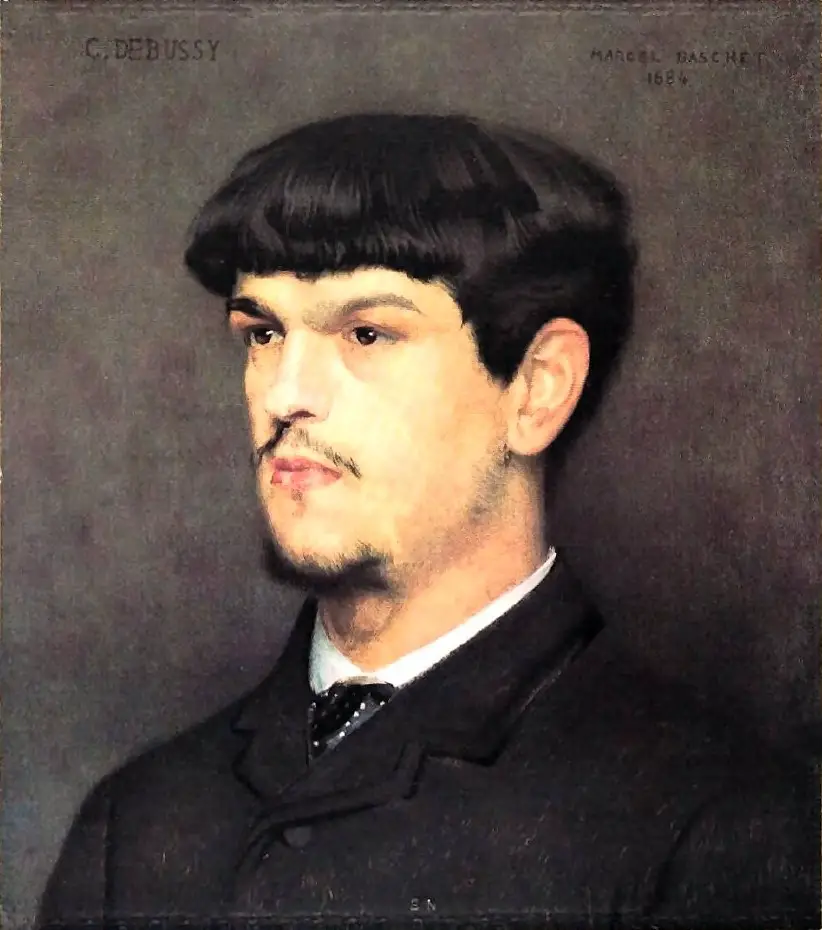

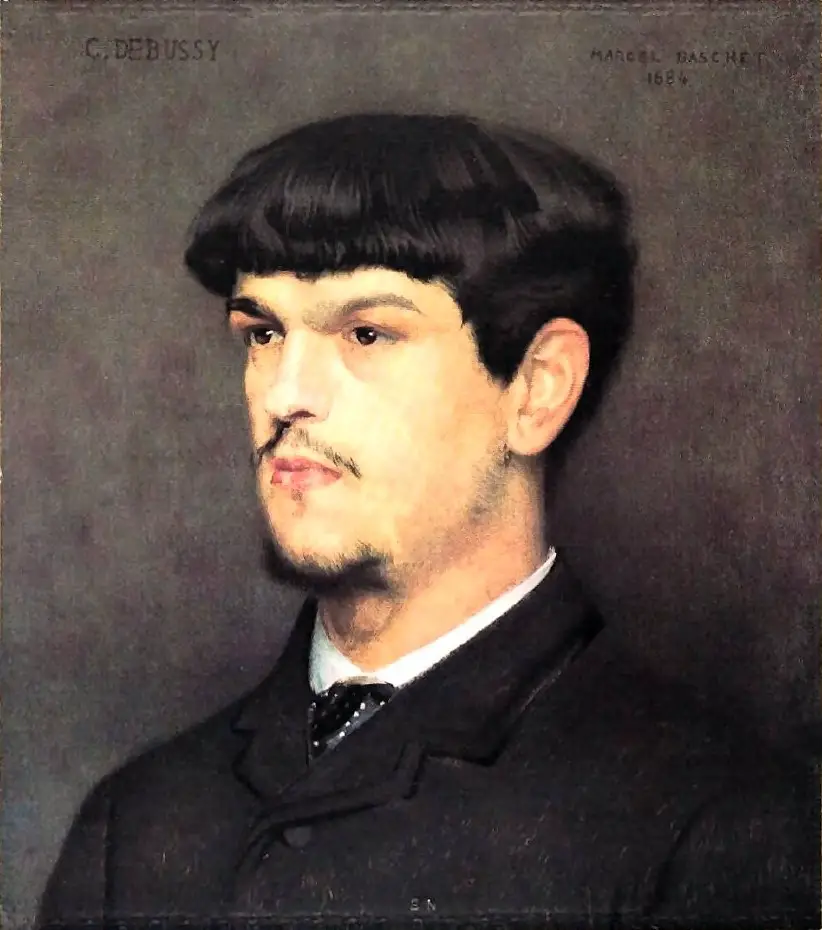

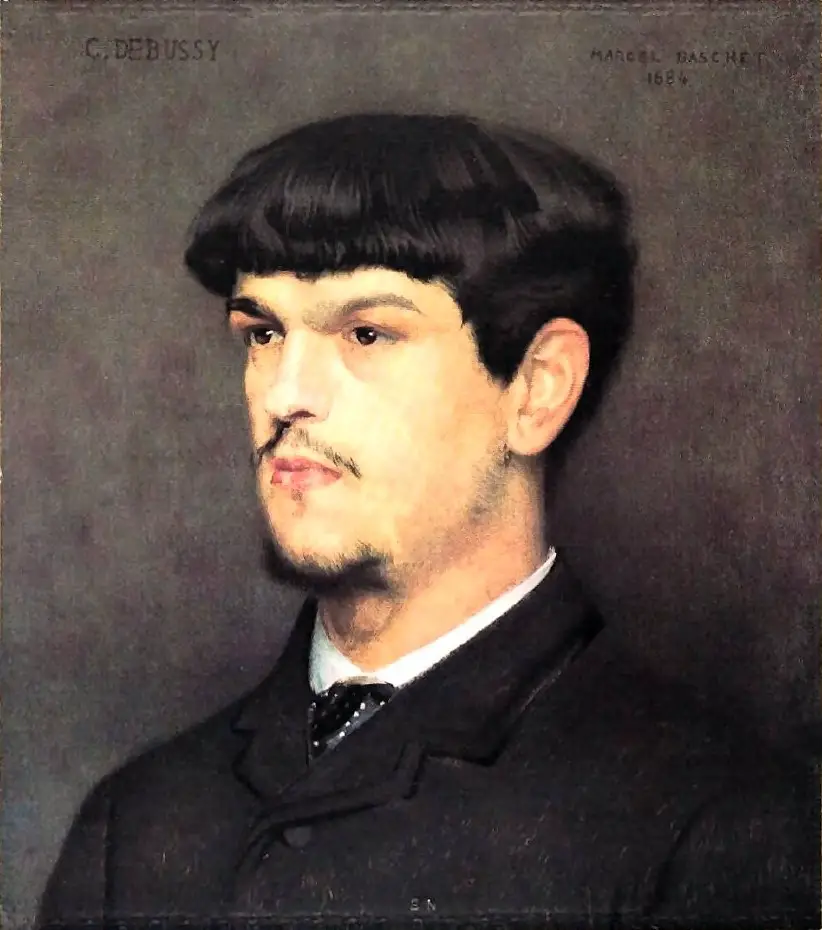

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

alla BIOGRAFIA completa di ROSSINI

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

alla BIOGRAFIA completa di ROSSINI

CHIESE

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

alla BIOGRAFIA completa di ROSSINI

PALAZZI

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

alla BIOGRAFIA completa di ROSSINI

CASE E APPARTAMENTI DA ARTISTI

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

alla BIOGRAFIA completa di ROSSINI

HOTEL E RISTORANTI

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

alla BIOGRAFIA completa di ROSSINI

OPERE RELATIVE A ROMA

Claude Debussy

Vincitore del Premio Roma

Debussy era tra l’illustre lista di vincitori del “Prix du Rome”, un concorso per giovani artisti il cui premio era una residenza pluriennale per artisti a Villa Medici a Roma. Tra i vincitori del premio c’erano Georges Bizet, Hector Berlioz, Charles Gounod e Jules Massenet.

Debussy non si sentì a suo agio nell’esilio in questa villa signorile e interruppe presto il suo soggiorno dopo due anni. Si sentì poco ispirato in una terra straniera e non creò un’opera significativa, ma questo fu in parte in sfida alla giuria conservatrice.

Georg Friedrich Handel

Nel grande viaggio in Italia

Handel iniziò il suo famoso e fruttuoso viaggio in Italia nel 1706, durante il quale arrivò nella città eterna nel 1707. Alloggiò presso il ricco nobile Ruspoli (vedi sotto) in un ambiente nobile e compose e suonò musica per cardinali e principi.

Non gli fu permesso di comporre opere, che erano proibite allora a Roma dal grande terremoto dell’Aquila del 1703, così si concentrò sulla musica sacra, con una preferenza per gli oratori, il più famoso dei quali fu il “Dixit Dominus”. Furono anni importanti di apprendistato, conobbe tra gli altri i fratelli Scarlatti e Arcangelo Corelli, che eseguivano opere di Handel, che divenne noto con il soprannome di “Il Sassone”.

Franz Liszt

Seguito dai colpi del destino

Quando Liszt arrivò a Roma nel 1861, era in un cattivo stato morale. Dovette affrontare vari colpi del destino. Prima di tutto, ha dovuto digerire la morte precoce di due dei suoi figli (Daniel nel 1859, Blandine nel 1862), inoltre, era fuggito da Weimar per sfuggire al pubblico conservatore, di cui ha diretto il teatro per 13 anni e che non si è mai scaldato con lui. Inoltre, la sua terza figlia Cosima lo preoccupava; viveva con Richard Wagner e tradiva il marito Hans von Bülow, un tempo allievo preferito di Liszt.

Il dramma del divorzio

Liszt stava andando a Roma per sposare Carolyne von Sayn Wittgenstein, con la quale viveva da 13 anni. Per molto tempo avevano cercato di avviare il loro divorzio, ma ogni volta la loro richiesta veniva respinta a Roma, ora i due cercavano di ottenere il divorzio dal Papa personalmente. Quando ottennero il suo via libera, organizzarono i festeggiamenti, ma alla vigilia delle nozze, il Papa ritirò il suo consenso. La famiglia Carolynes temeva per il patrimonio familiare ed era riuscita ad impedire il matrimonio con un ultimo intrigo. Segretamente, Liszt era contento, perché lui e Carolyne si erano allontanati negli ultimi due anni. Carolyne era arrivata a Roma due anni prima e lì era diventata una donna cupa e bigotta. Produsse rapporti falsificati e cercò di influenzare Liszt in maniera supponente.

Il cammino verso l’Abbé Liszt.

Liszt successivamente si staccò da Carolyne e si rivolse alla fede. Cominciò a scrivere musica da chiesa e si preparò per le ordinazioni inferiori. Nel 1865, si trasferì in un comodo appartamento nel monastero di Santa Francesca Romana e d’ora in poi si chiamò “Abbé Liszt”. Cominciò a riattivare i suoi legami con Budapest e Weimar, e dal 1870 divise la sua vita tra i tre luoghi di Roma (comporre), Budapest (sostenere il conservatorio) e Weimar (insegnare), Liszt la chiamò “ma vie trifurquée”. Le sue composizioni cambiarono il loro stile e sviluppò composizioni lungimiranti con le opere dell’età, come il “Nuages gris” e la “Lugubre Gondola”. Nel 1881 Liszt cadde da una rampa di scale e fu confinato a letto per otto settimane. In un colpo solo Liszt divenne un vecchio fragile e da allora non poté più suonare il pianoforte. Il suo alcolismo aveva già da tempo preso il sopravvento su di lui, e ora beveva ancora più assenzio per scacciare i suoi cupi pensieri. La morte di Wagner nel 1883 lo scosse; poco tempo prima, una visita a Venezia non si era conclusa molto piacevolmente. Su richiesta di Cosima, andò a trovarla durante il Festival di Bayreuth del 1886, dove morì da solo in un albergo.

Abbé Liszt con la figlia Cosima:

Pietro Mascagni

La carriera di un lavapiatti musicale

L’ascesa di Mascagni fu una carriera da lavapiatti musicale. Figlio di un panettiere pugliese, poté studiare al conservatorio di Milano grazie all’incoraggiamento di nobili mecenati. Lì divenne amico di Puccini, con il quale condivise anche una stanza per un certo periodo. Mascagni abbandonò gli studi, ma riuscì ad arrivare solo alla posizione di maestro di banda di una piccola città.

Successivamente partecipò al concorso per compositori indetto dall’editore Sonzogno e sorprendentemente arrivò ai tre finali con “Cavalleria rusticana“, che gli permise di eseguirla a Roma, dove il suo lavoro fu scelto come vincitore. L’opera colpì come una bomba e fu rapidamente eseguita in tutto il mondo, e Mascagni fu liberato dalle preoccupazioni di denaro per il resto della sua vita. Fa parte del trionfo e della tragedia di Mascagni il fatto che negli anni successivi non sia stato in grado di ripetere questo successo dei suoi giovani anni.

Fine poco onorevole

In seguito, rimase fedele a Roma. Venne a patti con il regime fascista, motivo per cui non gli fu data una sepoltura onorevole quando morì poco dopo la guerra mondiale.

Wolfgang Amadeus Mozart

Il famoso incidente del Miserere

Nel loro primo viaggio in Italia nel 1769, i Mozart visitarono anche Roma. Grazie all’abile pianificazione del viaggio di Leopold e alle sue buone conoscenze, gli fu permesso di visitare il Vaticano, e il tredicenne Mozart fu addirittura insignito personalmente da Papa Clemente dell’Ordine dello Speron d’Oro, la seconda più alta onorificenza della Chiesa. Un onore che anche Gluck aveva ricevuto qualche anno prima.

Durante la visita in Vaticano nella settimana di Pasqua, il famoso incidente del Miserere ebbe luogo nella Cappella Sistina (vedi sotto).[/sc_fs_faq]

Fu nella famosa cappella che Mozart ascoltò il Miserere di Allegri. Questo corale in 9 parti poteva essere ascoltato nella Cappella Sistina solo durante la Settimana Santa ed era vietato, sotto minaccia di scomunica, fare una copia del pezzo musicale. Quasi nessun viaggiatore a Roma si è perso questa esperienza durante la Settimana Santa. Mozart ascoltò molto attentamente e, tornato nel suo alloggio, copiò le note a memoria su carta, praticamente senza errori. Dopo una seconda visita, gli errori minori furono ancora corretti.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI MOZART

Giacomo Puccini

Tumultuosa prima di “Tosca”

L’evento principale di Puccini a Roma fu la prima della sua “Tosca”, che fu allora un grande evento a Roma e a cui partecipò persino la regina Margherita (sì, quella con la pizza). Già nel periodo precedente l’atmosfera era ostile, da un lato perché i romani erano offesi, dato che Puccini aveva intrapreso un’invasione dei milanesi con gli artisti della Scala, e dall’altro perché la Chiesa Pontificia agì contro la nota chiave anticlericale.

Colore romano di “Tosca”

Puccini si era preoccupato di rendere il più possibile autentiche le ambientazioni romane originali (con l’aiuto dei famosi schizzi di Hohenstein) nello stile del verismo. Inoltre, cercò di imitare il suono delle campane della vicina Basilica di San Pietro e incaricò uno scrittore romano di comporre i versi del pastorello in dialetto romano originale. I romani non potevano essere placati, tuttavia, e una minaccia di bomba minacciò di far deragliare la rappresentazione all’ultimo minuto, ma lo spettacolo fu poi dato. Tra i notabili c’era Siegfried Wagner, che lodò l’opera, che fu un riconoscimento per il Wagner fan Puccini.

Tuttavia, il successo della prima fu moderato, la brutalità (i critici dissero “banalità”) della musica era troppo insolita, si parlò addirittura di “opera di tortura”. In effetti, “Tosca” è una delle opere più sanguinarie del repertorio. Ci sono due suicidi e una sparatoria. Inoltre, l’attrice principale commette un omicidio. Così, alla fine dell’opera, nessun personaggio principale rimane vivo. Come se non bastasse, Puccini presenta allo spettatore anche una scena di tortura in scena nel secondo atto.

Dopo la tiepida accoglienza, la prima rappresentazione ebbe luogo poco dopo alla Scala di Milano sotto la direzione di Arturo Toscanini, che divenne un grande successo e doveva aprire la strada gloriosa dell’opera.

LINK ALLA BIOGRAFIA COMPLETA DI PUCCINI

Gioachino Rossini

Tumultuosa prima rappresentazione del “Barbiere”

Rossini era direttore di teatro e compositore a Napoli quando ricevette una commissione per il Teatro Argentina. La accettò e, all’età di 23 anni, scrisse in poche settimane una delle più grandi e rivoluzionarie opere liriche. La prima fu un fiasco, ma alla terza rappresentazione Rossini fu celebrato e la prima rappresentazione del “Barbiere di Siviglia” al Teatro Argentina divenne un mito (vedi sezione dopo la prossima).

Un anno dopo Rossini viene a Roma con un’altra opera commissionata, questa volta al Teatro della Valle. È “Cenerentola” e la sua opera più difficile fino ad oggi. Il tenore è nervoso per le arie virtuose con i do alti, il baritono teme l’invenzione rossiniana del presto sillabato e la protagonista deve gestire un fuoco d’artificio di ornamenti, catene di toni e salti nel pezzo finale “Non più mesta” che lascia senza fiato. Questo pezzo è tra i più impegnativi che siano stati scritti per un soprano di coloratura. E la prima? La storia si ripete, la prima rappresentazione è un fallimento, ma presto i romani sono ai piedi di Rossini.

Il fiasco della prima rappresentazione del Barbiere

La prima rappresentazione dell’opera fu caotica e fallimentare. A contribuire al fallimento potrebbe essere stato il fatto che il precedente lavoro di Paisiello era ben conosciuto e rispettato, e il pubblico era sopraffatto dall’uragano di Rossini. È possibile che la performance sia stata addirittura sabotata dai sostenitori di Paisiello.

Inoltre, ci furono eventi grotteschi sul palco. Tra le altre cose, uno dei cantanti inciampò in una botola e cadde di faccia. Durante il finale, un gatto è apparso improvvisamente sul palco. Dopo essere stato cacciato, è venuto di nuovo e ha saltato sulle braccia di uno dei cantanti. Il pubblico cominciò a miagolare e a spronare l’animale.

Una delle più grandi invenzioni di Rossini, che usò per la prima volta in “Italiana in Algeri” e nel “Barbiere di Siviglia” fu il cosiddetto crescendo rossiniano. Uno di questi passaggi nel “Barbiere” è l’aria di Basilio “La calumnia è un venticello”. Il testo dell’aria suona come la definizione di un crescendo rossiniano: inizia con una brezza e gradualmente si costruisce in un uragano musicale fino a finire con lo sparo di un cannone.

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!