RUSSLAND St. Petersburg, Moskau, weitere – Reiseführer für Oper, klassische Musik und Kultur

Unkategorisiert, HauptreisezieleRUSSLAND: Ein Reiseführer für Musikfans

Besuchsziele zu klassischer Musik und Opernkunst mit einem historischem Bezug. Lernen Sie spannende Ideen und Hintergrund-Informationen kennen.

1

GOOGLE MAPS - üBERBLICK DER REISEZIELE

Hier finden Sie die Standorte aller beschriebenen Ziele auf Google Maps.

1

2

LEBEN UND WERK VON KÜNSTLERN IN RUSSLAND

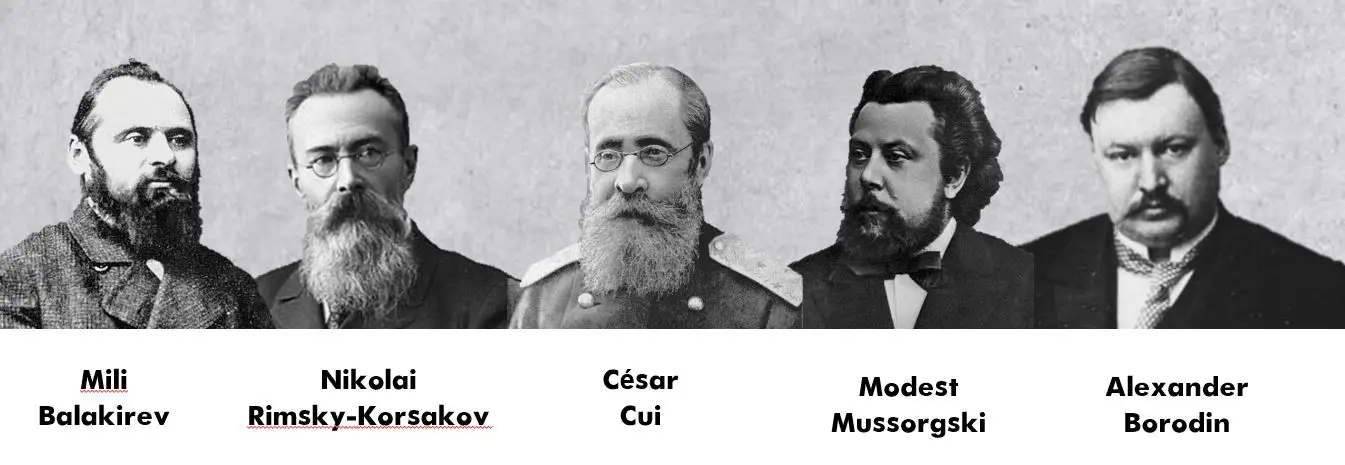

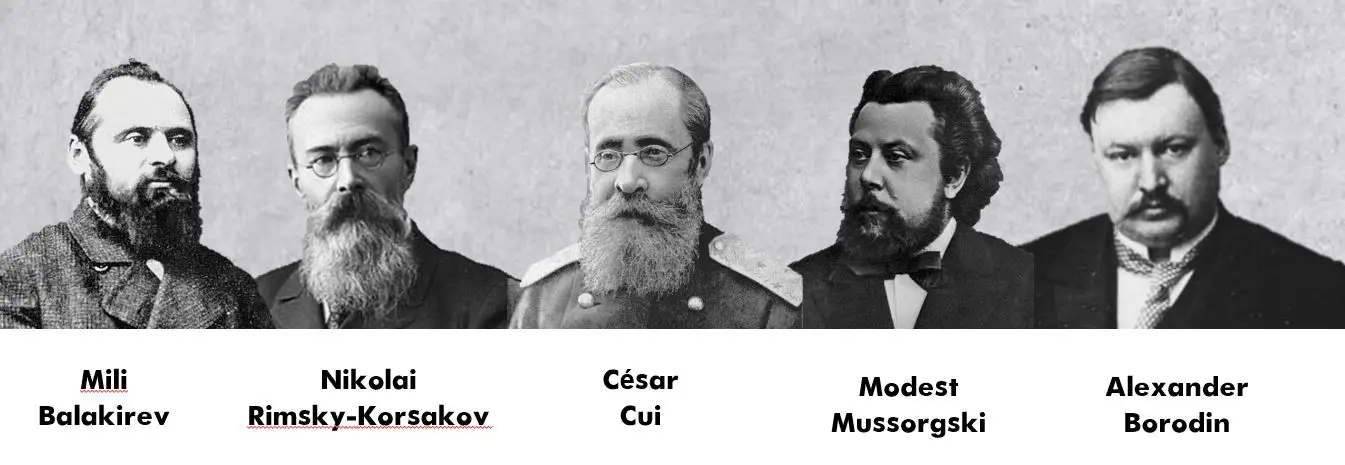

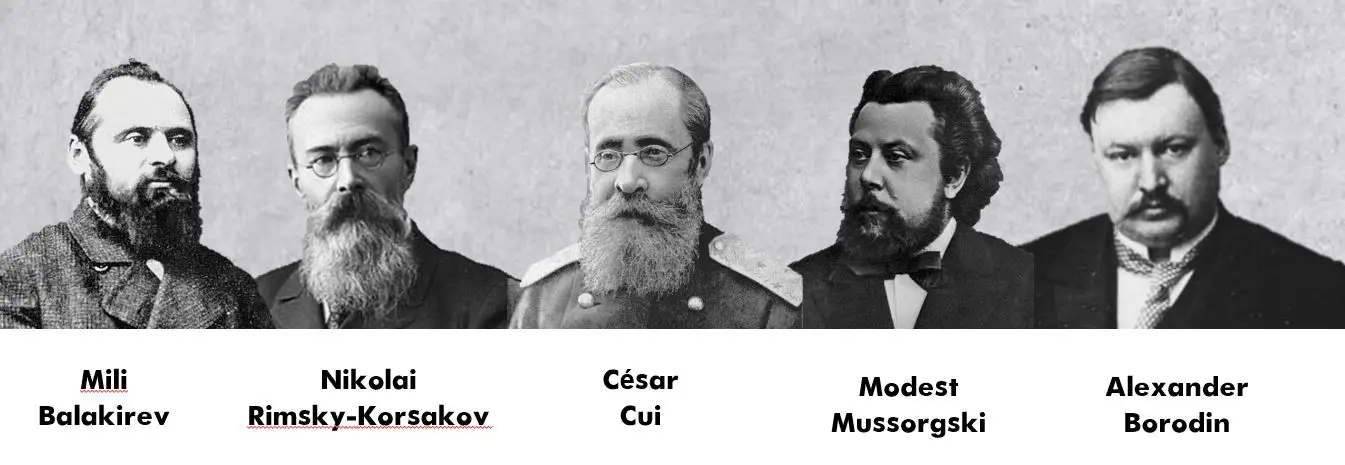

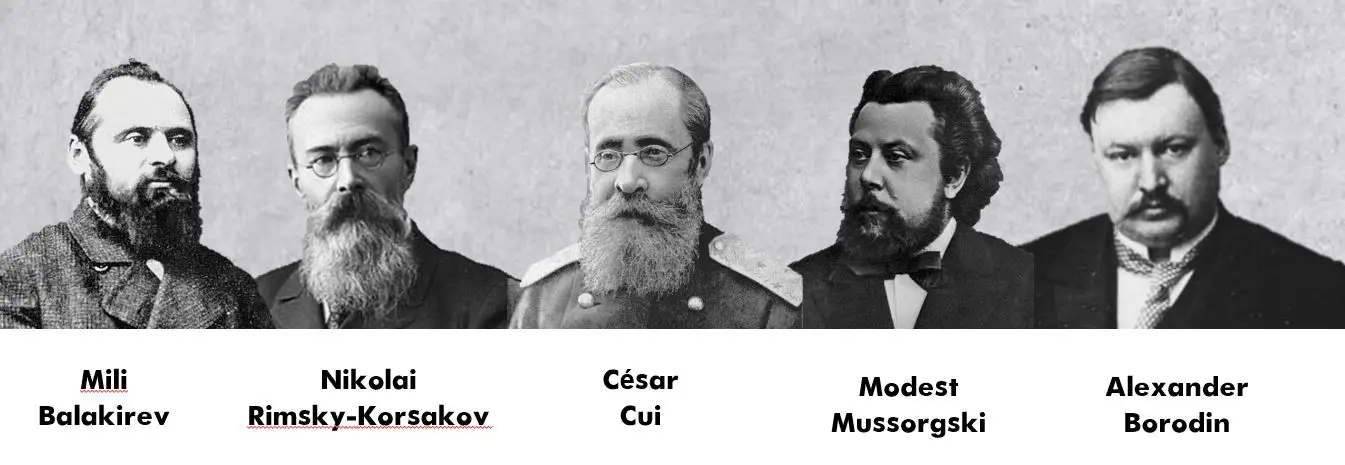

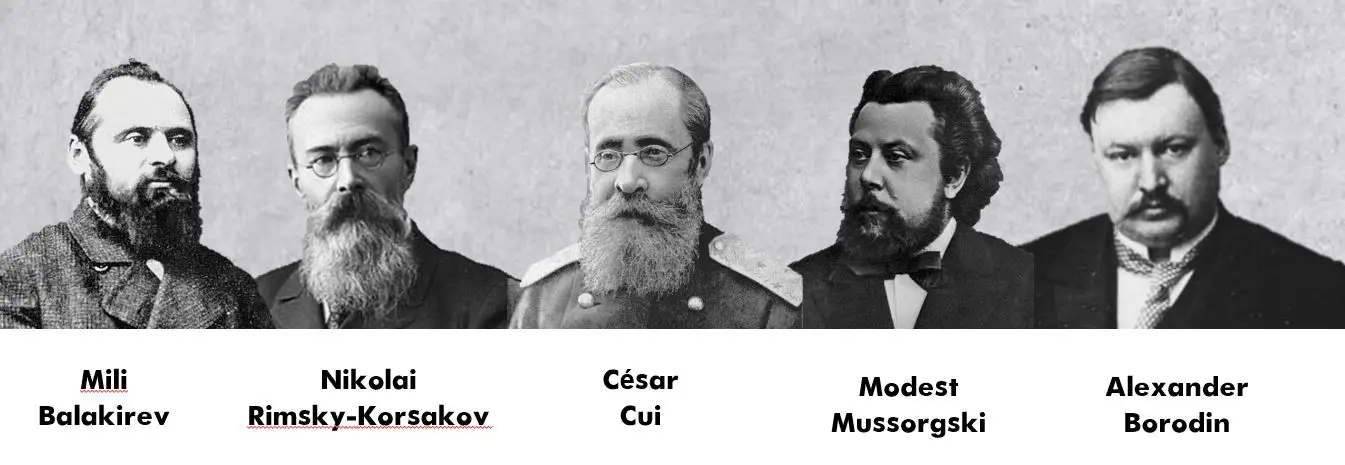

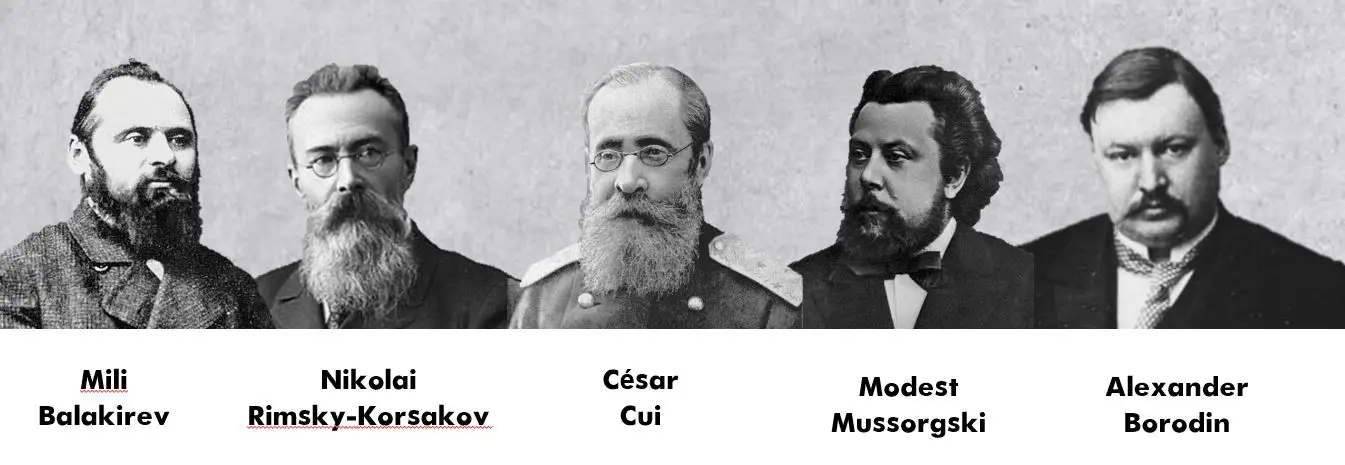

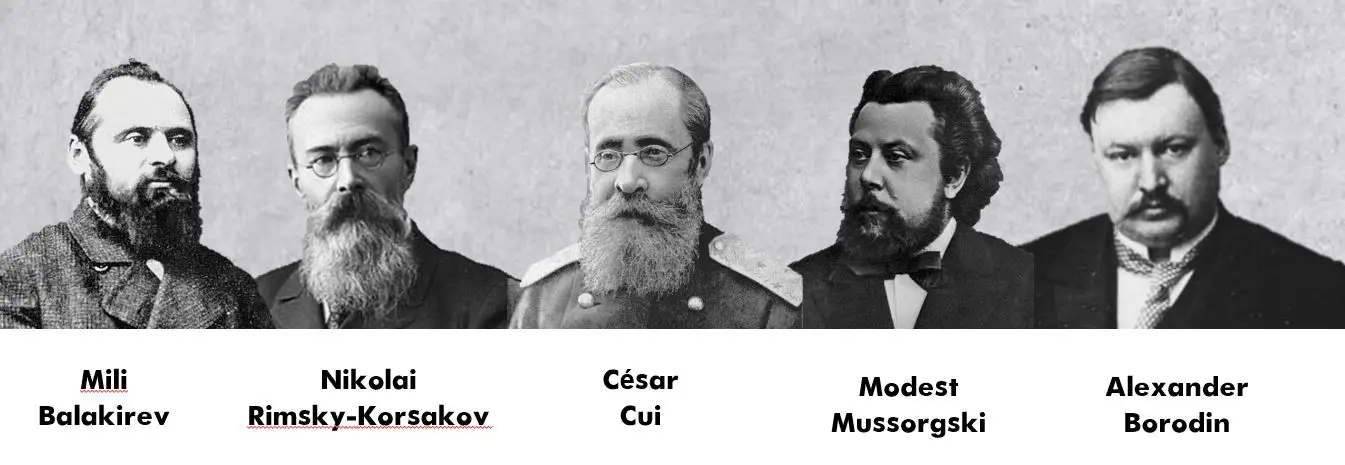

Russland hat eine lange Tradition berühmter Komponisten wie Tschaikowsky, die mächtigen Fünf oder die wichtigen Komponisten des 20.

2

3

KONZERT- UND OPERNHÄUSER

In St. Petersburg und Moskau gibt es prächtige und historische Opernhäuser und Konzertsäle. Eines spielte sogar im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle.

3

4

MUSEEN

Russland pflegt das Erbe seiner Komponisten und Sie finden im Reiseführer Tipps für sieben Museen.

4

5

HÄUSER UND WOHNUNGEN VON KÜNSTLERN

Wo Tschaikowsky seinen mysteriösen Tod fand.

5

6

DENKMÄLER

Drei Statuen in St. Petersburg und Moskau

6

7

RESTAURANTS

Wo sich Tschaikowsky mit der Cholera angesteckt haben könnte

7

8

FRIEDHÖFE UND GRÄBER BERÜHMTER MUSIKER

Besuchen Sie die Gräber berühmter Künstler auf den beiden monumentalen Friedhöfen in Moskau und St. Petersburg.

8

KARTE DER REISEZIELE DES REISEFÜHRERS RUSSLAND

Zoomen Sie ein für Reiseziele in RUSSLAND:

LEBEN UND WIRKEN VON KÜNSTLERN IN RUSSLAND

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

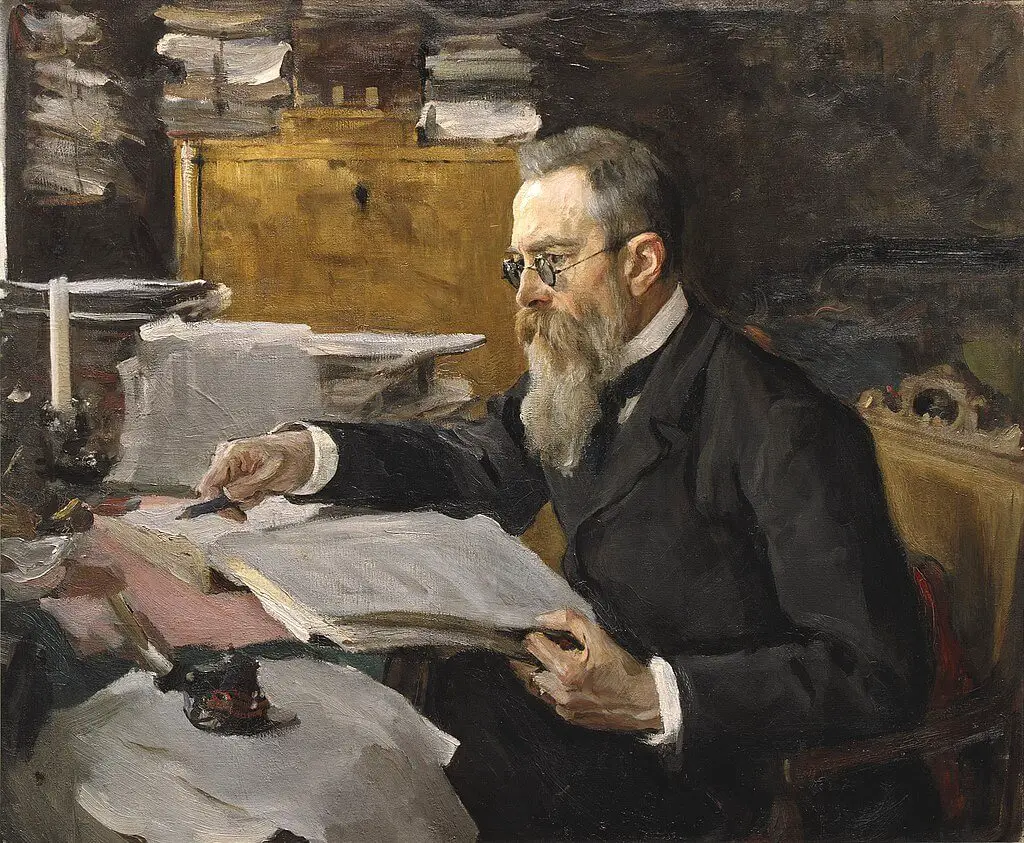

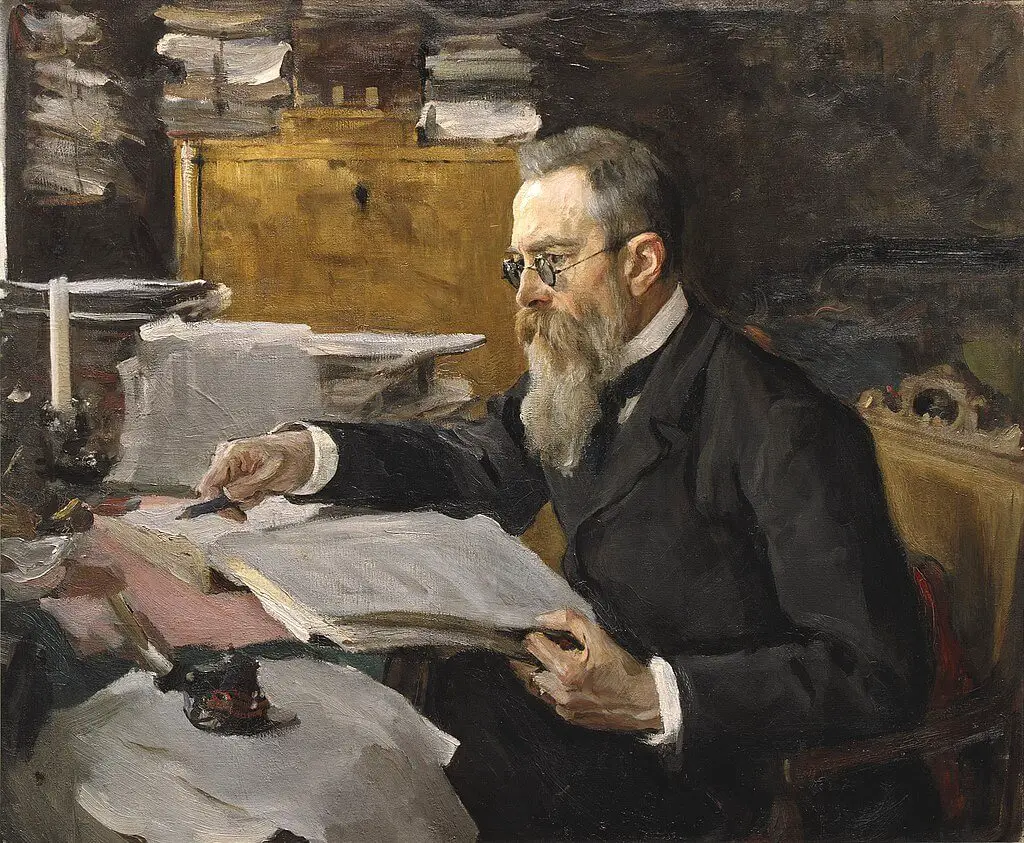

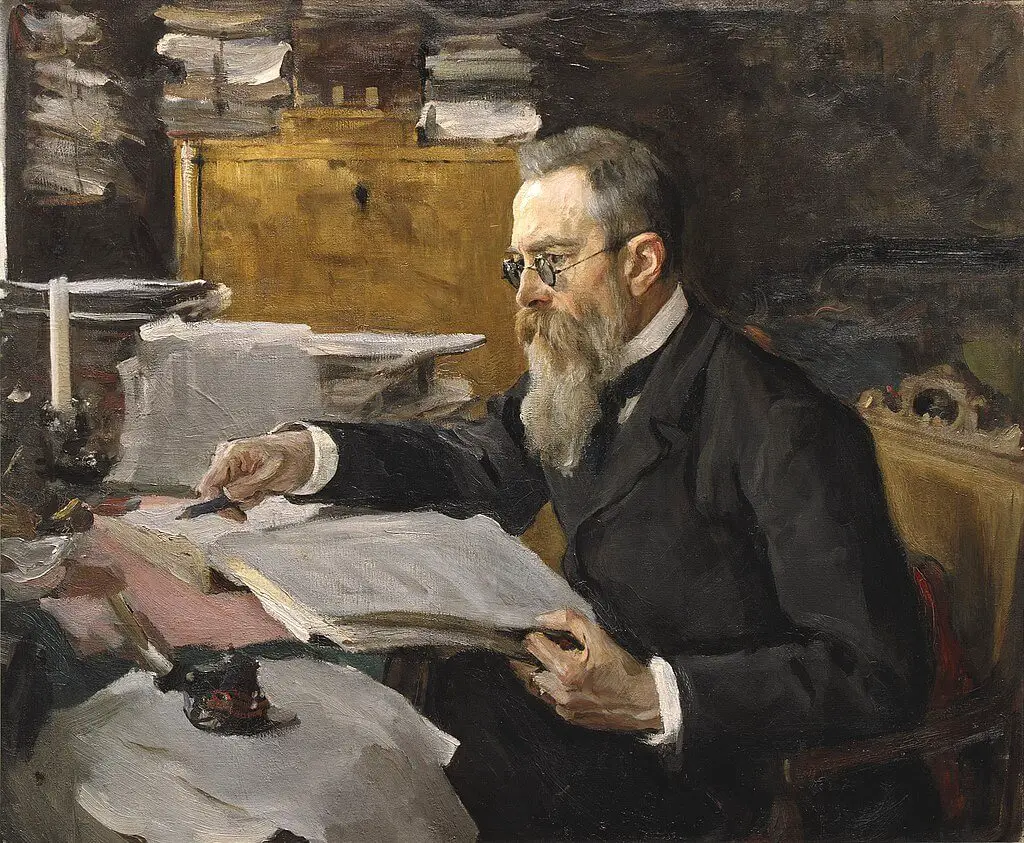

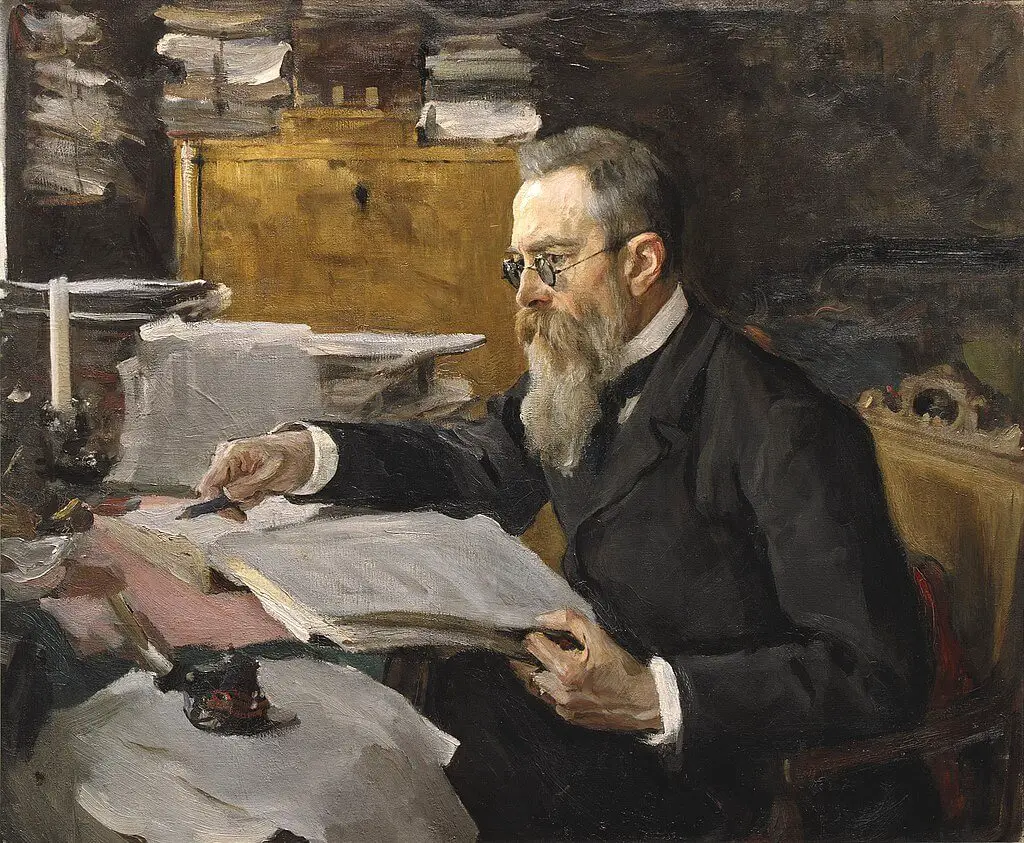

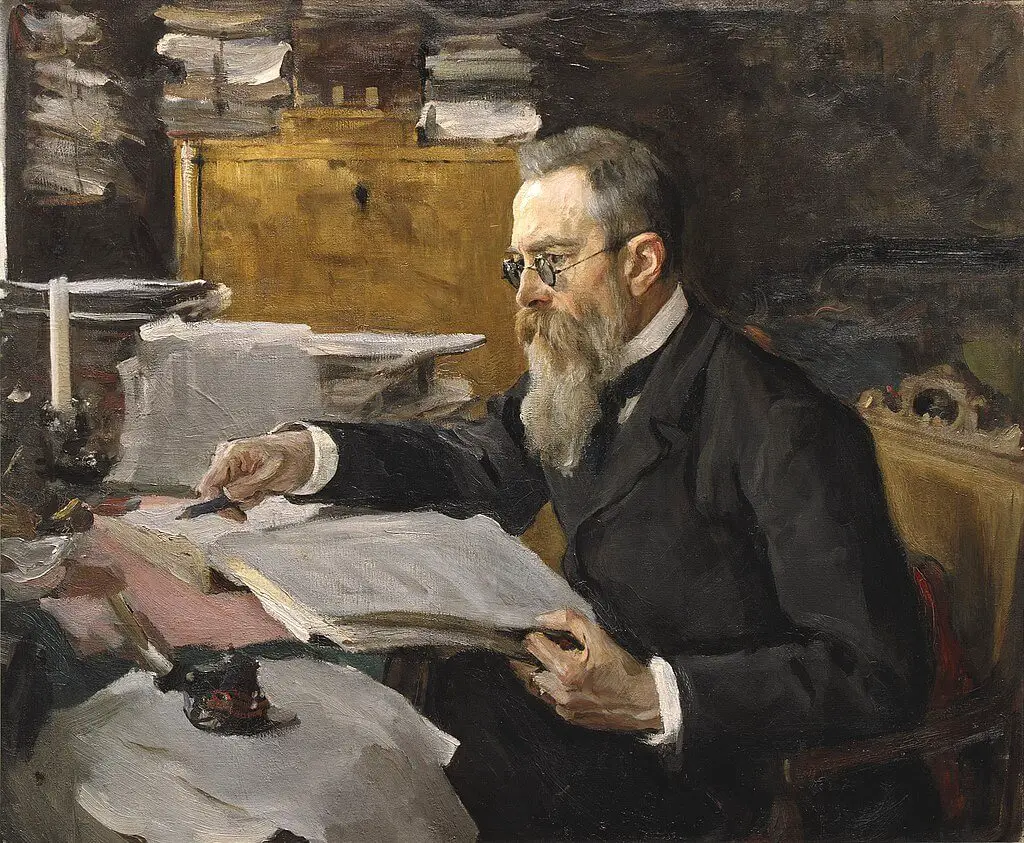

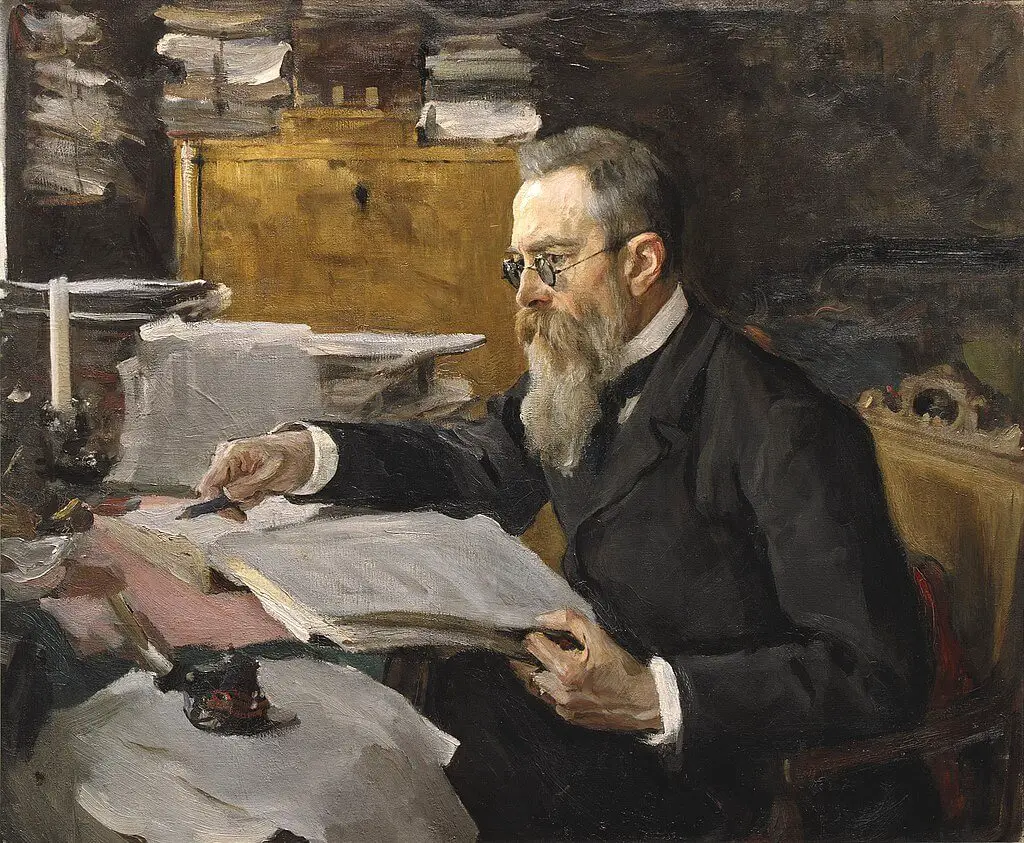

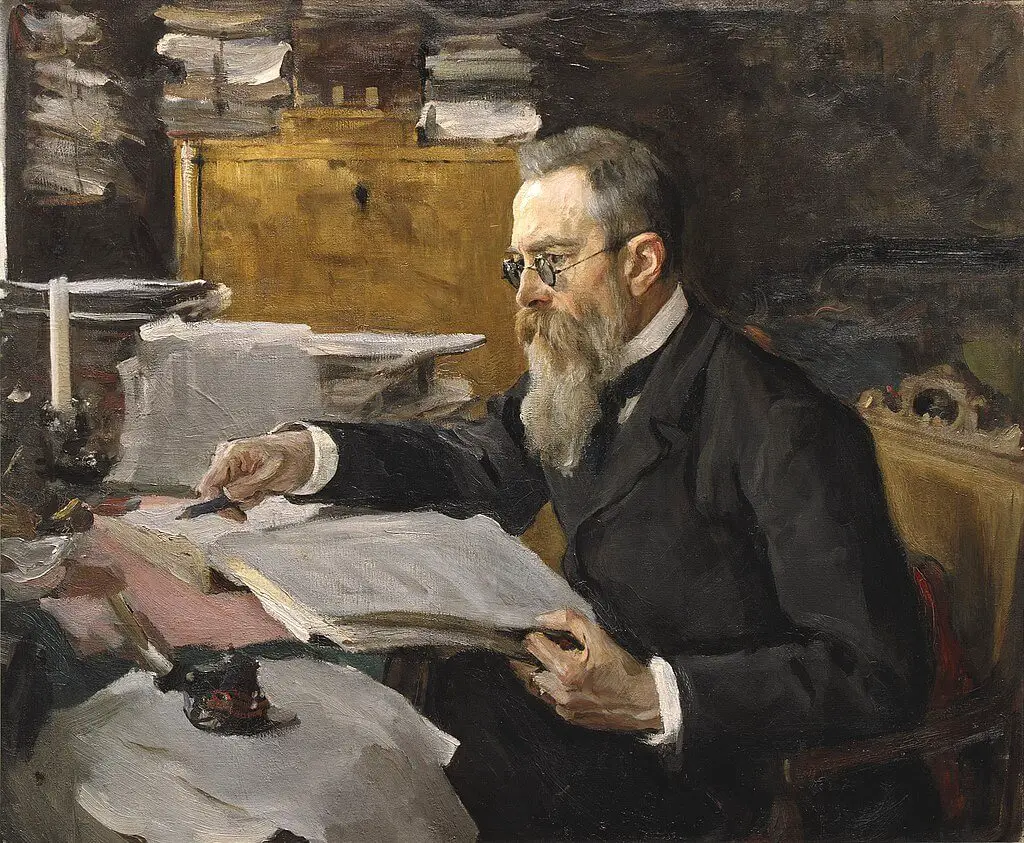

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

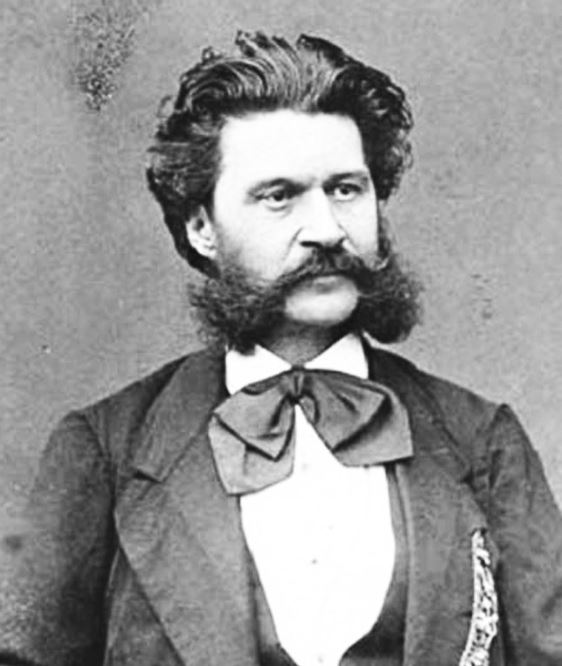

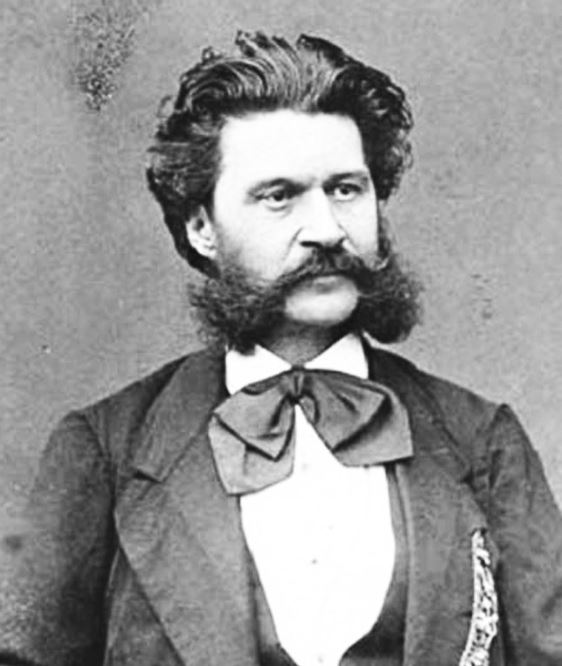

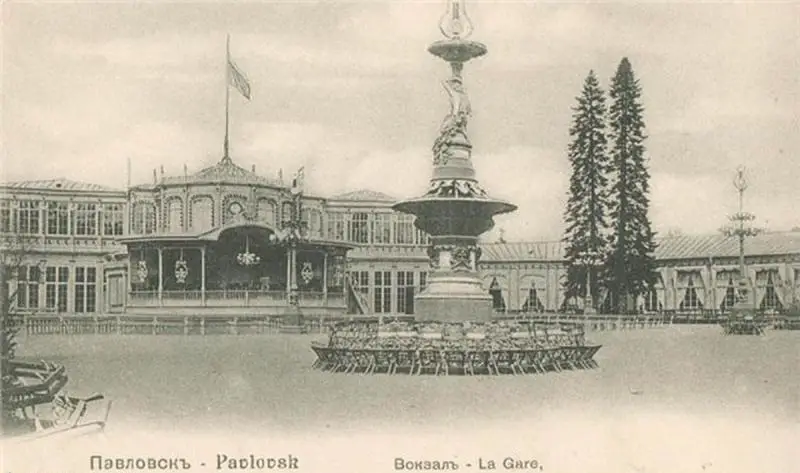

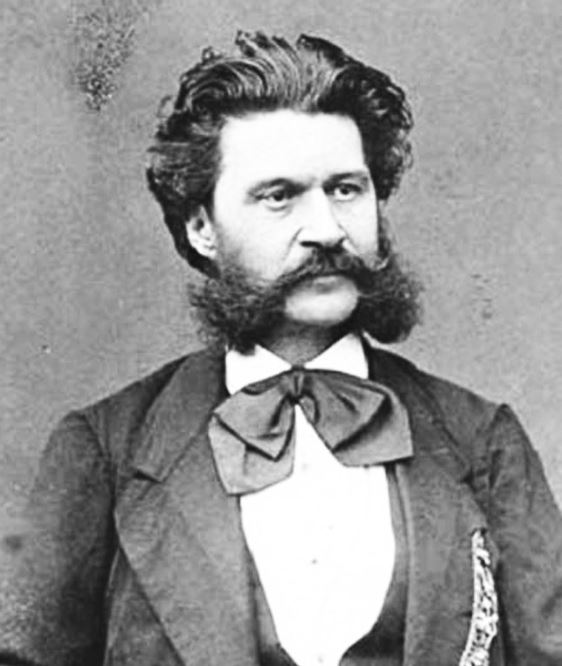

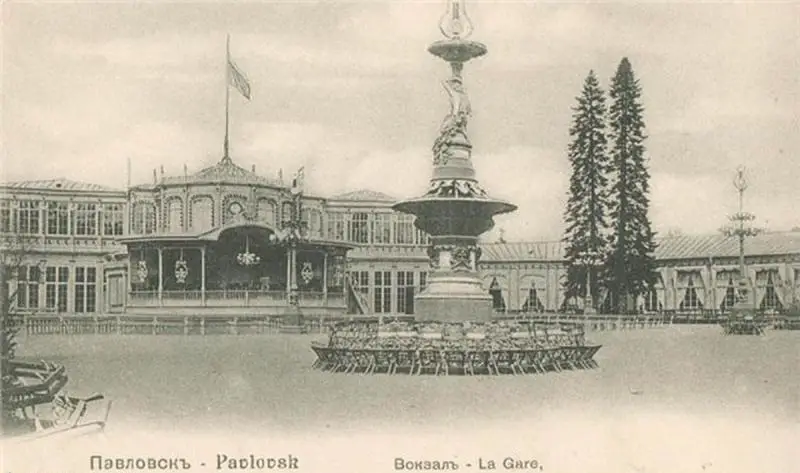

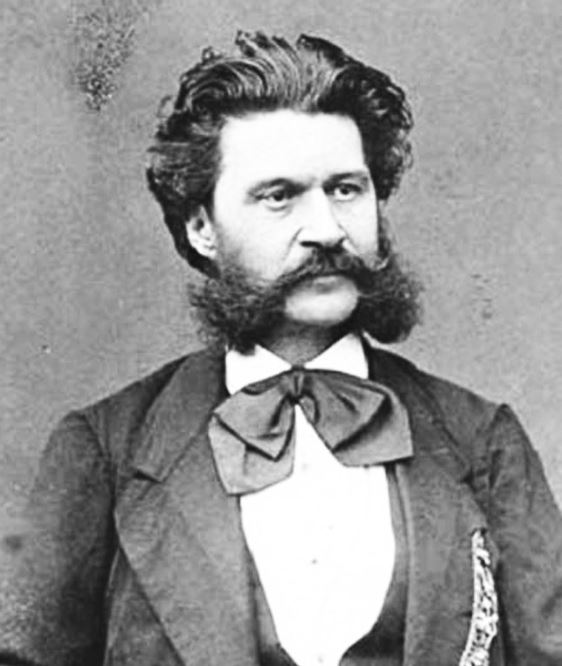

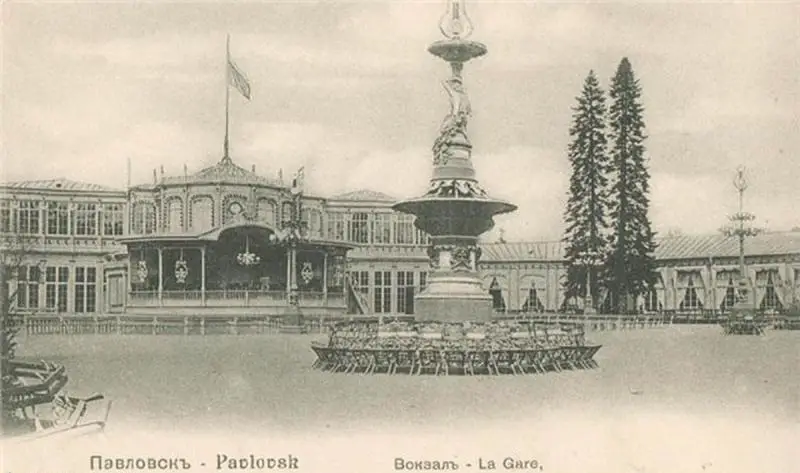

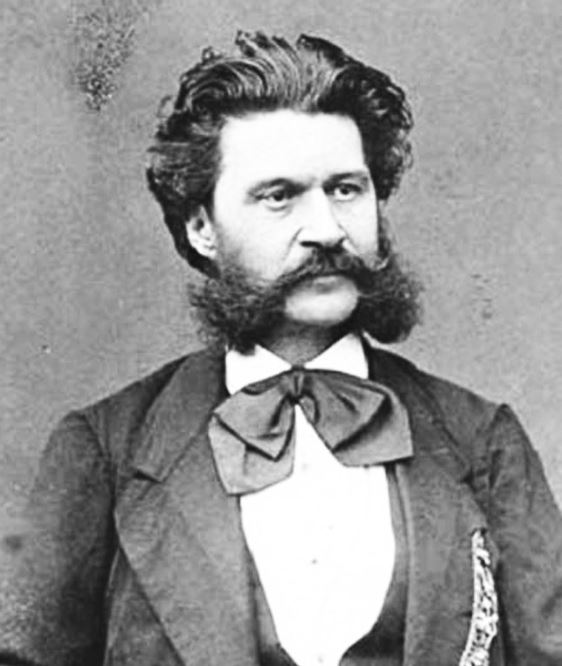

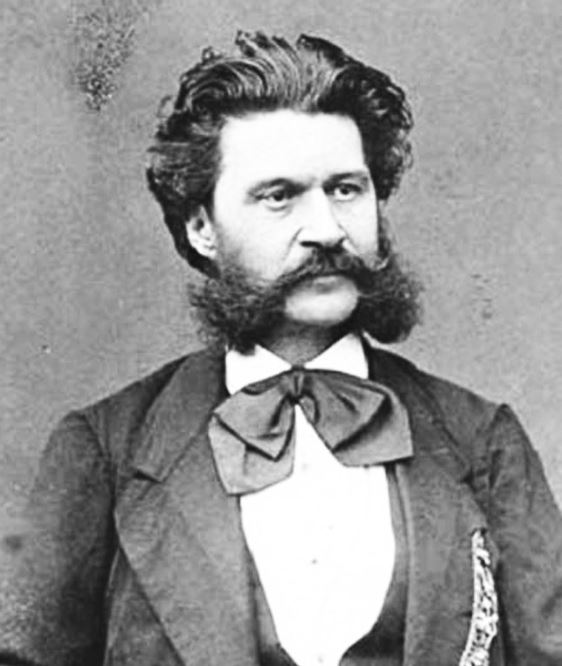

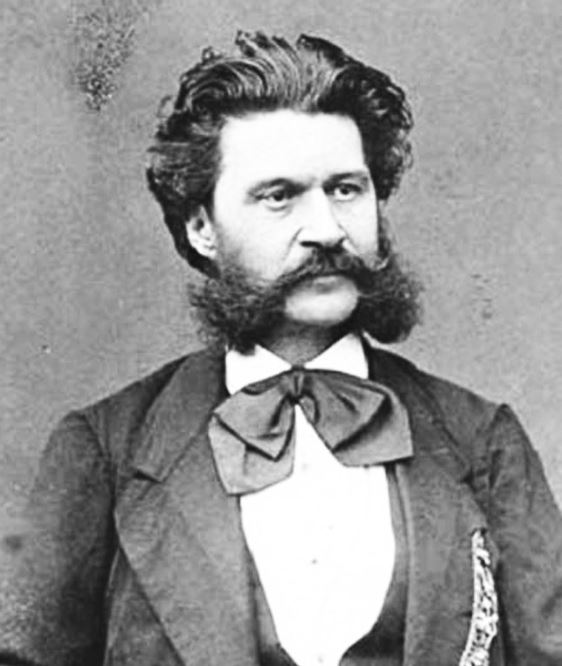

Johann Strauss

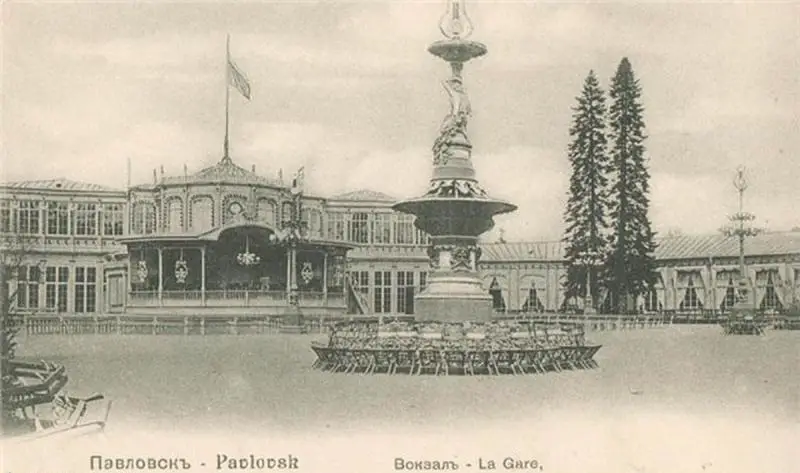

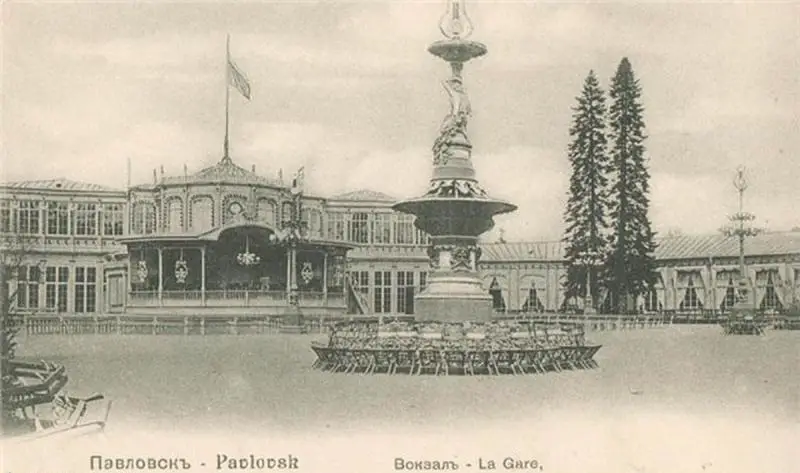

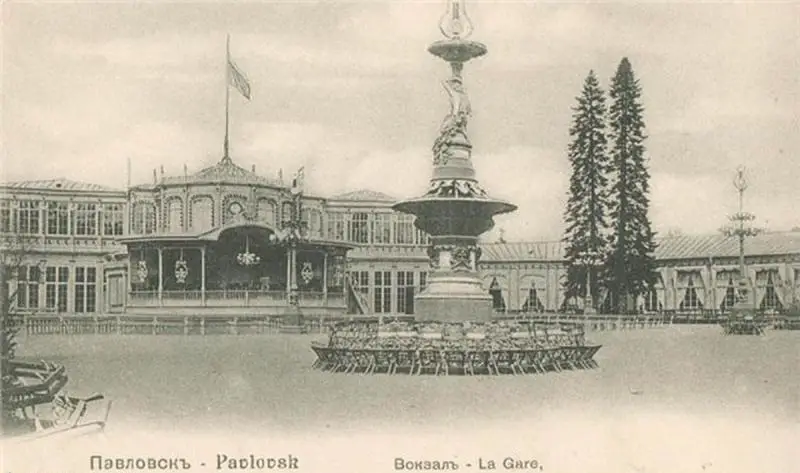

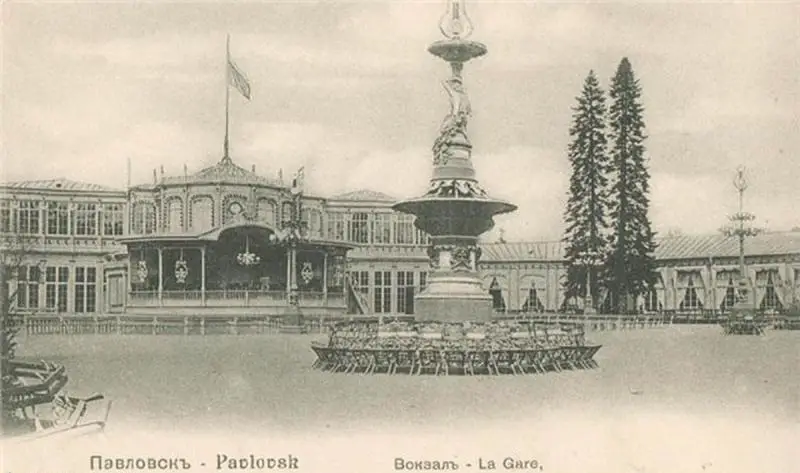

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

KONZERTSÄLE UND OPERNHÄUSER

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

Johann Strauss

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

MUSEEN

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

Johann Strauss

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

HÄUSER UND APARTMENT VON KÜNSTLERN

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

Johann Strauss

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

DENKMÄLER

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

Johann Strauss

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

RESTAURANT

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

Johann Strauss

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

GRABSTÄTTEN

Mikhail Glinka

Der Übervater der russischen Musik

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Vorbild für das mächtige Häuflein

Besonders Rimski-Korsakoff und das mächtige Häuflein machten sich sein Vermächtnis zu eigen und begründeten die nationalrussische Musik (im Gegensatz zum mehr westlich orientierten Tschaikowski). Das Werk, wie auch Glinkas zweite wichtige Oper «Ruslan und Ludmila», wurden im St. Petersburger Bolschoi Theater uraufgeführt (nicht zu verwechseln mit dem Moskauer), welches 1888 abgerissen wurde, um dem neuen Konservatorium Platz zu machen.

Nikolaj Rimski-Korsakoff

Mitglied des mächtigen Häufleins

Rimski-Korsakoff hatte eine ungemein wichtige Stellung im russischen Musikleben des 19. Jahrhunderts inne. Er nahm die Ideen von Glinka, dem ersten russischen Komponisten auf, liess sich von Balakirev, Berlioz und Liszt inspirieren und war Mitglied des Petersburger mächtigen Häufleins, das sich für die national-russische Musik einsetzte.

Er unterstützte und förderte insbesondere seinen Komponistenkollegen Mussorgski, dessen «Boris Godunov» er beispielsweise zweimal umarbeitete. Unter seinen Schülern waren so klingende Namen wie Strawinski, Glasunov und Prokovieff. Sein bekanntestes Werk ist vermutlich «Scheherazade», eine von Liszt beeinflusste Programm Musik und «der Hummelflug» aus einer seiner Opern.

Korsakoff stammte aus einer begüterten Familie mit einer Armee-Tradition, er selbst ging in seiner Offiziersausbildung drei Jahre lang zur See, bis er sich für die Musik entschieden hatte.

Modest Mussorgski

Mussorgski in St. Petersburg

Mikhail Glinka kann als der Urvater der russischen klassischen Musik bezeichnet werden. Er verbrachte den Grossteil seines aktiven Lebens in St. Petersburg. Die Oper «Ein Leben für den Zaren» von 1834 gilt als erste eigenständige russische klassische Musik und demnach als erste russische Oper und hat die nächsten Generationen russischer Musiker entscheidend beeinflusst. Sie war die erste Oper, dessen Libretto in Russisch gehalten war und worin ein Mann aus dem Volk die Hauptrolle spielte und nicht ein Adliger, was für diese Zeit unerhört war.

Mussorgski in Moskau

Mussorgskis künstlerischer Mittelpunkt lag sein Leben lang in St. Petersburg, aber es war sein erster Besuch in Moskau im Alter von 20 Jahren, der einen tiefen Eindruck auf ihn machte und eine «Liebe für alles Russische» auslöste.

Sergej Prokoffiew

Rückkehr nach Moskau

Der Exilrusse Prokofiew war im Zuge der Oktoberrevolution emigriert und kam 1936 zurück nach Moskau, um dauerhaft in der Sowjet-Union zu bleiben. Dieser Schritt erstaunt noch heute viele, da er sich freiwillig in den Kunstzwang der bolschewistischen Diktatur Stalins einfügte. Die darauffolgende Zeit war künstlerisch sehr produktiv und der erhoffte Kreatitiväts-Schub, den sich der Komponist mit dem Rückkehr in die Heimat wünschte, wurde Realität.

Der gebürtige Ukrainer kehrte nicht nach St. Petersburg zurück, sondern nach Moskau, wo aufgrund der politischen Lage sich das Zentrum der Kunst-Szene befand.

Privat war die Zeit weniger glücklich. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre heiratete er nochmals. Die Ehe mit seiner spanische Frau, die mit ihm nach Moskau gekommen war, wurde aufgelöst und sie wurde 8 Jahre in ein Internierungslager gesperrt, angeblich, weil sie Geld nach Spanien an ihre Mutter überwiesen hatte, was dannzumal verboten war.

Nach einem Treppensturz konnte sich Prokofiev Ende der vierziger Jahre gesundheitlich nicht mehr richtig erholen und ein Schauprozess, den ihm, Schoschtakowitsch und Katchaturjan gemacht wurde setzte ihm zu. Er verstarb schliesslich am gleichen Tag wie Stalin, weshalb niemand von seinem Tod Notiz nahm und er ohne Festivität begraben wurde.

Dmitri Schoschtakowitsch

Er wurde mit der Belagerung St. Petersburg zum Mythos

Schostakowitsch’ Name wird für ewig mit der Stadt Leningrad (St. Petersburgs Name während der Zeit der Sowjet-Union) verbunden sein. Als die Stadt 1942 im Würgegriff der deutschen Belagerung litt, arbeitete der Leningrader Komponist an seiner 7. Sinfonie, die er seiner gebeutelten Landsleuten schenken wollte. Gegen seinen Willen wurde er auf Anordnung Stalins durch ein letztes Schlupfloch aus der Stadt gebracht, wo er die Sinfonie zu Ende schrieb.

Das Werk wurde rasch im Ausland bekannt und Stalin erkannte dessen symbolische Bedeutung und liess die Partitur mit einem Flieger über die deutschen Stellungen in die Innenstadt bringen, wo der Dirigent Eliasberg die Sinfonie während der Belagerung aufzuführen hatte. Die Sinfonie war für ein grosses Orchester gesetzt, bei der ersten Probe erschienen aber nur 15 erschöpfte und abgemagerte Musiker, die von Sägemehl, Pferde- und Rattenfleisch überleben mussten. Eliasberg probte das Werk, doch der Trompeter konnte aus Schwäche seinem Instrument keinen Ton entlocken und manche Musiker konnten ihr Instrument kaum halten. Nach 15 Minuten musste Eliasberg die Probe beenden.

Der Aufführungstag während der Belagerung

Nun wurde ein Aufruf an die Frontsoldaten gemacht. So konnte das Orchester aufgefüllt werden und Eliasberg musste mit dem zusammengewürfelten Orchester in 6 Tagen das hochkomplexe Werk aufführungsreif proben. Vor dem Beginn der Aufführung soll ein sowjetischer General die deutschen Truppen bombardiert haben, um eine störungsfreie Aufführung zu ermöglichen. Überall in der Stadt waren Lautsprecher aufgestellt worden, damit die Bewohner und die Feinde den Widerstandswillen der Bevölkerung spüren konnten.

Zuhörer und Musiker riskierten mit der Aufführung ihr Leben, glücklicherweise konnte sie störungsfrei durchgeführt werden und der Schluss-Applaus kannte kein Ende.

Der erste Satz der Sinfonie ist der programmatischste: nach einer sorglosen Introduktion (der Vorkriegsidylle) bricht ein über 15 Minuten anwachsendes Invasions-Motiv von Trommeln begleitet ein (wie bei Ravels Bolero), als Sinnbild des Feindes und der Unterdrückung. Schostakowitsch verwendete für das Invasions-Motiv Teile der Melodie «Da geh ich zu Maxim» aus Franz Lehárs Operette Die lustige Witwe, die zu Hitlers Lieblingswerken gehörte.

Tatsächlich hatte Schostakowitsch diesen Satz in Friedenszeiten geschrieben, sodass der stets doppelbödige Komponist auch hier eine versteckte Nachricht mitteilte. Auch beim Eintritt des Retters bleibt er doppelbödig, denn das musikalische Thema des Retters unterscheidet sich kaum vom Aggressoren.

Stalin dankte Schostakowitsch diese Tat schlecht, denn nur 4 Jahre nach dem Krieg musste Schostakowisch (mit Prokofiev und Khatchaturian) einen Schauprozess über sich ergehen lassen.

Dmitri Schostakowitsch als Luftschutz-Soldat am Konservatorium Leningrad im 2. Weltkrieg:

Konzert vom 9. August 1942:

Johann Strauss

Johann Strauss besuchte Russland als Musiker mehrfach. Sein Ziel war Pawlowsk, wo er in den Sommermonaten in einem Konzertsaal unter anderem für den Kaiser musizierte und zu Bällen aufspielte.

Engagiert von der russischen Bahngesellschaft

Die erste russische Bahnstrecke führte von St. Petersburg in die 30 km südlich gelegenen adligen Paläste Zarskoje-Selo und Pawlowsk. Die Bahnlinie wurde 1836 in Betrieb genommen und engagierte 1856 zum ersten Mal Johann Strauss und sein Orchester, um im Sommer mit ihrer Musik und Bällen eine kaufkräftige Schicht nach Pawlow zu locken, um die Bahnstrecke zu fördern. Zu diesem Zweck wurde das Bahnhofgebäude nach Vorbild des Londoner Vauxhall zum Vergnügungspalast ausgebaut, wo Restaurants und Ballsaal zum Besuch einluden. Die Strauss Brüder spielte in der Folge in den Jahren 1856 bis 1865 und im Jahre 1869 jeweils von Mai bis Oktober nahezu täglich mit einer Kapelle in Pawlowsk. Strauss komponierte einige Stück wie den Pizzicato Walzer speziell für diesen Ort.

Das historische Bahnhofsgebäude und der Pavillon, die sich neben dem Palast befanden, existieren nicht mehr, sie wurden während der deutschen Besatzung im zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnert noch das Schloss Pawlow mit seinen wunderbaren Gärten an diese Zeit der Belle-Époque.

Der historische Pavillon:

Schloss Pawlowsk:

Sergej Rachmaninov

Zwei Mal die Landgüter verloren

Sergej wuchs in den ersten Jahren als Spross einer begüterten Familie auf dem Land auf. Doch mit den Jahren verloren die Eltern durch Unvermögen ihren Landbesitz und noch als Knabe zog Rachmaninov mit seiner Mutter verarmt nach Moskau. Dort erkannte der Pädagoge und Konservatoriums-Lehrer Swerev sein Talent und liess ihn bei sich zu Hause wohnen, bei freier Logis und Unterricht. Rachmaninov konnte sich nach dem Studium rasch als Klavierspieler und Dirigent durchsetzten, während seine Leistungen als Komponist zu seinem grossen Leidwesen nicht die erhoffte Anerkennung fanden.

Nach mehreren längeren Deutschland Besuchen kehrte Rachmaninov nach Russland als Dirigent zurück und bewohnte den Landsitz Iwanova, der den Eltern von Rachmaninovs Frau gehörte ab 1910. Hier fand er neben seinen Ämtern die ersehnte Ruhe und er komponierte unter anderem sein 3. Klavierkonzert. Die Rachmaninovs verliessen Russland im Zuge der Oktoberrevolution in Richtung USA und kehrten nie wieder auf das geliebte Gut zurück, das in der Revolution geplündert wurde.

Peter Tschajkowski

Erste Jahre auf einem Landgut

Tschaikowski verbrachte seine frühesten Jahre auf einem Gut in Wotkinsk, wo der Vater als Fabrikleiter ein herrschaftliches Gut bewohnte. Vieles wissen wir aus dieser Zeit, da Peters Nanny Fanny Dürbach aus dieser Zeit in ihren Memoiren berichtete. Er blieb mit ihr in Kontakt und besuchte sie 1892 in Montbéliard.

Traumatischer Wechsel nach St. Petersburg

Mit zehn Jahren erfährt Tschaikowski ein traumatisches Erlebnis, zu seinem Entsetzen wird er in ein Internat in St. Petersburg gesteckt. Mit diesem Ereignis endet seine Kindheit schlagartig und er wird auf eine Beamtenkarriere vorbereitet.

Mit 21 Jahren verlässt er den Staatsdienst und beginnt mittellos eine Musikerlaufbahn. Er bleibt weitere 5 Jahre in St. Petersburg und geht dann nach Moskau, wo er seinen Lebensmittelpunkt als Lehrer im Konservatorium hat. Er wird unzählige Male nach Leningrad zurückkehren und schließlich dort bereits 53-jährig sterben.

Der junge Tschaikowski:

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!